Chiamale, se vuoi, narrazioni. Perché, tra un click e un altro, c’è il rischio talvolta che una “certa” narrazione reiterata, a volte polemica, quasi sempre superflua, venga data e assimilata come giusta. Ha avuto una certa eco mediatica, infatti, un passaggio del discorso al recente Meeting di Cl a Rimini, della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che si è soffermata sulla “scelta religiosa”.

La narrazione della presidente del Consiglio

Forse il tentativo di rinfocolare una polemica politica ed ecclesiale che il tempo ha abbondantemente superato: «Voi, che siete rimasti fedeli al carisma del vostro fondatore, non avete mai disprezzato la politica. Anzi. Non vi siete rinchiusi nelle sagrestie nelle quali avrebbero voluto confinarvi, ma vi siete sempre “sporcati le mani”. Declinando nella realtà quella “scelta religiosa” alla quale mezzo secolo fa altri volevano ridurre il mondo cattolico italiano, e che san Giovanni Paolo II ha ribaltato, quando ha descritto la coerenza, nella distinzione degli ambiti, tra fede, cultura e impegno politico».

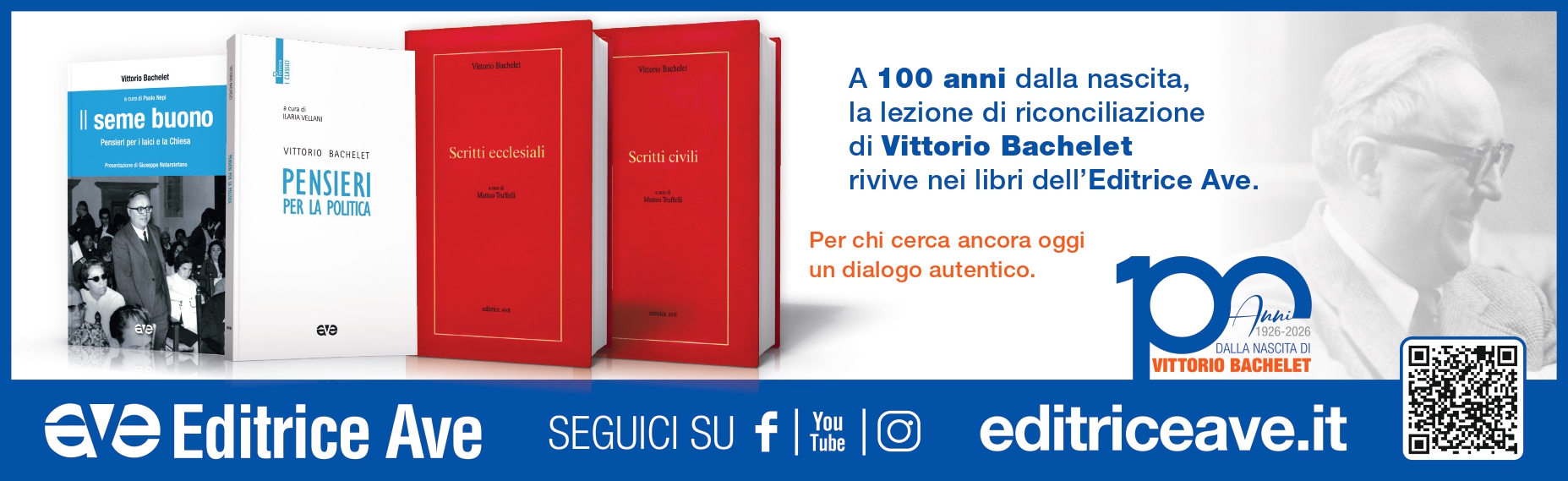

A certe narrazioni tocca però mettere un punto. Anzi, due. Innanzitutto la “scelta religiosa” non è mai stata un rinchiudersi nelle sagrestie. Lo afferma in modo deciso lo storico del pensiero politico, e già presidente nazionale di Ac, Matteo Truffelli, in apertura di questo numero di Segno. Vittorio Bachelet, colui che ha incarnato la “scelta religiosa” come stile, è un martire cristiano della Repubblica laica e riconosciuto da tutti come uomo del dialogo e delle istituzioni, per il contributo che ha dato alla vita democratica del nostro Paese. E testimone della profezia evangelica, per rimanere nel campo strettamente ecclesiale.

Il tempo nuovo della scelta religiosa

E oggi? Basta sfogliare il Bilancio di sostenibilità dell’Azione cattolica per notare come migliaia di amministratori locali, provenienti dalle file dell’associazione, diano una spinta al rinnovamento etico del buon governo dei territori. E poi c’è il grande tema delle “alleanze”, tra movimenti e associazioni di area cattolica, che oggi tentano strade nuove nella partecipazione alla costruzione del bene comune.

È questo l’orizzonte che sfida tutti noi oggi. Lo spiega bene Giuseppe Notarstefano nel numero 3 di Dialoghi: «Riconoscere il primato dell’evangelizzazione nel tempo della “esculturazione del cristianesimo”, ritrovare un sentiero comune percorrendo la via dell’umanesimo cristiano ed esplorando percorsi di fraternità a ogni livello della vita sociale, accogliere la sfida di dare ragioni attuali e forme istituzionali alla giustizia e alla pace: percorsi distinti che richiedono strumenti e linguaggi differenziati e una nuova capacità di sintesi e intelligenza della storia».

Un cammino comune che, politicamente, si è manifestato in modo trasparente all’ultima Settimana sociale di Trieste del luglio 2024. Da quel “lavorare insieme” è nata una Rete, un’esperienza trasversale di politici cristiani che, a prescindere dall’orientamento partitico, cercano di ritrovarsi su valori e progetti concreti. Altro che rinchiudersi nelle sagrestie.

Cattolici di serie A e cattolici di serie B

L’altro punto da sottolineare riguarda un “non detto” nel passaggio di Meloni, e cioè che ci siano cattolici di serie A e cattolici di sere B. Quelli che fanno politica e si sporcano le mani e quelli che pregano e basta. Niente di più sbagliato, ovviamente.

Basterebbe dare una sbirciatina a qualsiasi volume della storia del movimento cattolico per sapere che in Italia il pluralismo dei cattolici ha una sua storia ben radicata. Dai cattolici integralisti a quelli liberali, per rimanere al secolo passato, dai cattolici della presenza a quelli della mediazione, per tornare a tempi più recenti, fino ai cattolici del sociale e ai cosiddetti cattocomunisti, termine sempre odiato dalle “destre”. Esperienze diverse che diedero vita al Codice di Camaldoli nel 1943 e successivamente una forte spinta ideale e laica alla scrittura della Costituzione repubblicana.

I credenti si fanno interrogare dal Vangelo?

La vera domanda che è lecito porsi, come suggerisce lo storico Guido Formigoni in un articolo pubblicato sul sito dell’Azione cattolica ambrosiana, «non è se e quanto i cattolici ci siano in politica: è se complessivamente la Chiesa e i credenti si fanno ancora interrogare dal Vangelo (quando esprimono le loro scelte) e se sono una realtà che è capace di porre segni di contraddizione nel cuore della vita delle persone in età secolarizzata. Cioè, appunto, occorre tornare al grande dibattito sull’attuazione del Concilio».

Per tornare a un libro dello storico Pietro Scoppola, pubblicato nel 1985, La “nuova cristianità” perduta, già si evidenziavano i danni della secolarizzazione e della politica senza prospettiva etica. Solo una profonda spiritualità, rifletteva Scoppola, può essere la garanzia migliore dalle tentazioni della fuga dal mondo o dalla caduta nel pragmatismo spicciolo. Una nuova spiritualità «capace di vivere conflittualmente la doppia fedeltà al messaggio cristiano e alle cose».

Fedeltà alla Costituzione repubblicana, e fedeltà al Vangelo. Un conflitto sempre presente, tra i credenti, ma superabile quando singoli e comunità diventano strumenti di mediazione tra fede e storia. In definitiva, la domanda è sempre la stessa: come incarnare il Vangelo nelle culture oggi dominanti? Questo è il punto. Sporcandosi le mani, e assumendo una postura di profezia evangelica. Il resto sono chiacchiere. Buone per far appassionare qualche nostalgico dell’ancien régime. Un tempo nuovo è arrivato.